2025年5月23日金曜日、社会医療法人愛生会本部会議室においてDLBSN愛知エリアの交流会が開かれました。故小阪憲司先生(横浜市立大学名誉教授)が発見し・確立した「レビー小体型認知症(Dementia with Lewy bodies: DLB)」に関する基礎知識を、筆者が講演した時に用いたスライドに沿って解説します。全部で10回ぐらいの連載になるかと思います。

(文責:鵜飼克行、レビー小体型認知症サポートネットワーク愛知〔DLBSN愛知〕顧問医、総合上飯田第一病院・老年精神科・部長)

報告:第3回

スライドの全ページを見る(2025年5月23日 愛知・交流会報告)

ー7枚目解説ー

前回は6枚目までを解説しました。7枚目から解説します。

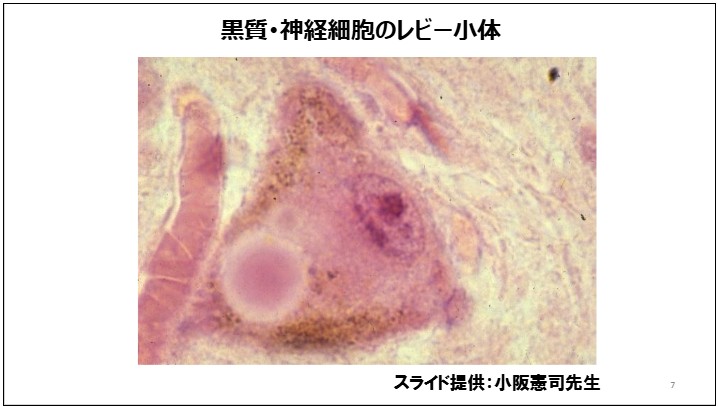

中脳の黒質という神経細胞が密集している領域(神経核、または単に「核」とも呼びます)の顕微鏡写真です。

中央向かってやや左寄りの三角形様の構造物が神経細胞(ニューロンとも呼ばれます)です。

そのさらに左側のソーセージのような構造物は毛細血管です。血管内に赤血球が積み重なって見えています。神経細胞内の黒茶色の細かい粒粒はメラニンで、このために黒質は肉眼では黒く見えます。

神経細胞の中のハロー(光輪)に囲まれたピンク色の球体がレビー小体です。よく見ると、大きなレビー小体の上方にも小さなレビー小体があるようで、雪だるまみたいになっていますね。

レビー小体に圧迫されて、本来は中央にあるはずの神経細胞の核(※1)が、右側に潰されています。

※1:この場合の「核」は、神経細胞の密集域〔神経核〕のことではなく、神経細胞内にある「『ゲゲゲの鬼太郎』の目玉おやじ」の目玉のような構造物のことです。

ー8枚目解説ー

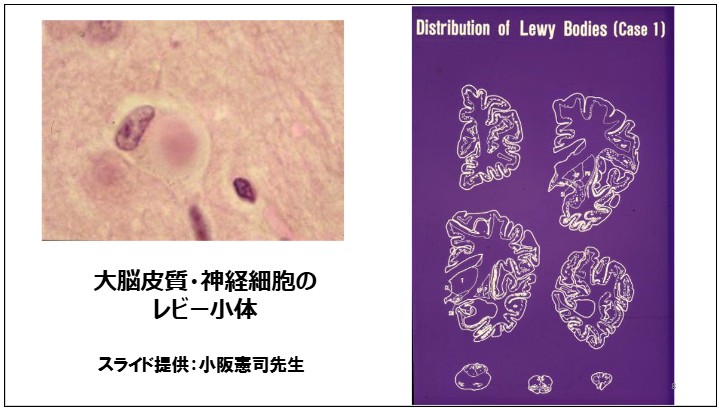

スライド左側の顕微鏡写真には、大脳皮質という領域にある神経細胞が写っています。

中央やや左寄りの丸い構造物が神経細胞です。その神経細胞の中の大半を占めるようにレビー小体がありますが、分かるでしょうか?

大脳皮質にあるレビー小体は、黒質のレビー小体より、分かりにくい(見つけにくい)ことが特徴です。

ハローもあまりはっきりしません。だから、大脳皮質のレビー小体は、レビー小体が黒質で初めて発見されてから、小阪先生が「大脳にもレビー小体が出現する」ことを報告するまで、なんと!60年以上もの間、世界中の誰も大脳皮質のレビー小体の存在に気が付かなかったわけです。

しかし、一度気が付いてしまうと、今度は逆に、「なぜ今まで、これに気が付かなかったの?」と不思議に思えてしまいますね。でも、これと似たようなことは、日常生活でもよく経験しますよね。あることが分かってから、それを見つけるのは、簡単なのです。それが、人間の感覚です。

コロンブスの卵も同じような話です。

この神経細胞の核(「目玉」のようなの)も、黒質での場合と同様に、レビー小体によって左上方に圧迫されてひしゃげています。

スライド右側のイラスト写真は、小阪先生御自身の手によるレビー小体型認知症の第一症例の脳の切片の図です。

上の大きな4つの切片が大脳の切片で、下の小さな3つは脳幹の切片です。よく見ると、大脳の切片の外周(大脳皮質に該当します)に小さなボツボツがいっぱい書かれています。それら一つ一つが、顕微鏡で観察されたレビー小体を表しています。こうして、レビー小体が脳のどこの領域に多く出現しているか、記録しているわけです。

下の小さな3つの真ん中が、中脳の切片です。ここに黒質と呼ばれる神経核(神経細胞が密集している領域)があり、そこにも沢山のレビー小体が出現しています。

正常人の黒質は、肉眼で黒く見えますが、パーキンソン病やレビー小体型認知症の患者さんでは、薄くなってしまい、よく分からなくなります。これは、メラニンを含んだ黒質の神経細胞が死滅・消失することによるものです。

連載第3回はここまでとします。また、来週、お会いしましょう。

レビー小体型認知症スマイルニュース

レビー小体型認知症スマイルニュース