2025年5月23日金曜日、社会医療法人愛生会本部会議室においてDLBSN愛知エリアの交流会が開かれました。故小阪憲司先生(横浜市立大学名誉教授)が発見し・確立した「レビー小体型認知症(Dementia with Lewy bodies: DLB)」に関する基礎知識を、筆者が講演した時に用いたスライドに沿って解説します。全部で10回ぐらいの連載になるかと思います。

(文責:鵜飼克行、レビー小体型認知症サポートネットワーク愛知〔DLBSN愛知〕顧問医、総合上飯田第一病院・老年精神科・部長)

報告:第4回

スライドの全ページを見る(2025年5月23日 愛知・交流会報告)

前回は8枚目までを解説しました。9枚目から解説します。9枚目は詳しく解説したいことから今回と次回の2回に分けて解説します。

–9枚目解説(前編)–

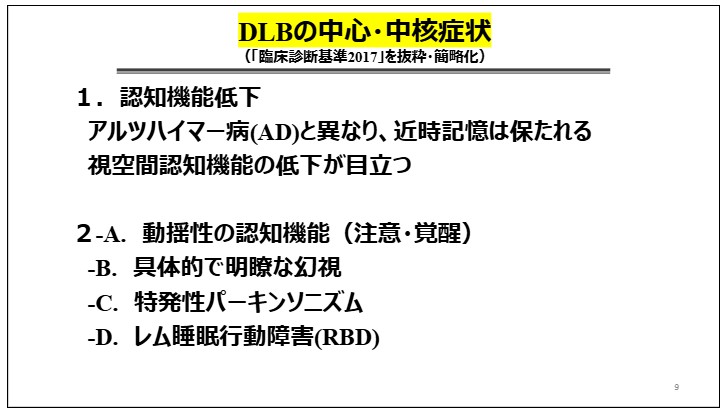

レビー小体型認知症(DLB)の中心の症状は、認知機能の障害です。

認知症なので、当たり前ですね。

認知機能には、いろいろな種類・領域がありますが、認知症を引き起こす疾患によって、障害される認知機能の種類・領域に違い(特徴)があります。

認知症を引き起こす疾患は、認知症性疾患と言います。

認知症性疾患の代表であるアルツハイマー病(AD)では、近時記憶という認知機能の一つが、早期から著明に障害されることが特徴です。近時記憶障害とは、明確な定義はないのですが、おおむね、数分から数時間前の記憶が無くなることを言います。

近時記憶障害は、数分から数時間ぐらいまでしか記憶していられない・忘れてしまいます。

数週間より以前の出来事を記憶していないことを、遠隔記憶障害(長期記憶障害とも言います)と言います。

「じゃあ、数日前の記憶障害の場合はどっちなの?」との質問がありそうですが、これは時と場合によって、近時記憶障害にしたり、遠隔記憶障害に含めたりしているようです。

逆に、たった今、覚えたことを忘れる(数秒以内、あるいは覚えられない)のは、即時記憶障害と言います。

ADでは即時記憶は障害されませんし、遠隔記憶障害もかなり進行するまでは保たれることが多いです。近時記憶(ちょっと前の記憶)が最も障害されるのです。

これに対して、DLBの記憶障害は、早期ではほとんど認められません。

つまり、記憶がしっかりしている認知症、それがDLBの特徴です。

では、DLBでは、どのような認知機能が早期から障害されるのかと言うと、視空間認知障害・手段的日常生活動作の障害・遂行機能障害です。

視空間認知機能障害とは、視覚を使っての認識の機能が障害されることです。たとえば、立体視ができなくなる、道が曲がって見える、簡単な絵がうまく書けない、読書で行がずれる・分からなくなる、カラオケの画面の文字が突然に消える、などの症状が現れます。

立体視ができなくなるというのは、立方体の図が書けない・階段が平面に見えるということです。

手段的日常生活動作の障害と遂行機能障害は、ここでは同じものと理解してくださってOKです。

手段的日常生活動作とは、日常生活動作(ADL)の中でも少し複雑な動作のことです。例えば、パソコンが得意だった人ができなくなったり、旅行の計画を立てられなくなったり、料理が得意だったのに手順が混乱したり、テレビなどのリモコンや掃除機などの使い方が分からなくなったりします。

DLBの場合、自分がそれを得意だったことはよく覚えているので、例えば、自分がどうしてパソコンの操作ができないのか、訳が分からず、もどかしい・悔しい思いをすることになります。

この点もADとは異なる点です。ADでは、超早期の段階(軽度認知障害の段階)以外では、自分の記憶が落ちていることや日常生活動作ができなくなっていることにも気が付かなくなるのが一般的です。

ホントはそうでもないのですが、一般的にはそう言われています

連載第4回はここまでとします。また、来週、お会いしましょう。次回は9枚目解説の後半となります。

レビー小体型認知症スマイルニュース

レビー小体型認知症スマイルニュース