2025年5月23日金曜日、社会医療法人愛生会本部会議室においてDLBSN愛知エリアの交流会が開かれました。故小阪憲司先生(横浜市立大学名誉教授)が発見し・確立した「レビー小体型認知症(Dementia with Lewy bodies: DLB)」に関する基礎知識を、筆者が講演した時に用いたスライドに沿って解説します。全部で10回ぐらいの連載になるかと思います。

(文責:鵜飼克行、レビー小体型認知症サポートネットワーク愛知〔DLBSN愛知〕顧問医、総合上飯田第一病院・老年精神科・部長)

報告:第5回

スライドの全ページを見る(2025年5月23日 愛知・交流会報告)

前回は9枚目前編を解説しました。今回も9枚目を解説します。9枚目は今回が後編となります(解説4が前回。ページ一番下にリンクあります)。

–9枚目解説(後編)–

それでは、DLBの中核的特徴の説明に入りましょう。

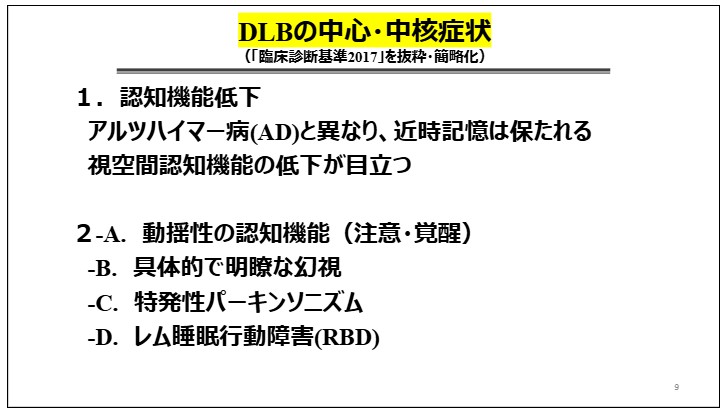

現在のDLBの臨床診断基準では、4つの症状が中核的特徴(症状)とされています。

右のスライド9(2-AからD)に記載してある4つです。

臨床診断基準とは、医師がDLBの臨床的診断をする時に参考・指標とする国際的な基準・取り決めのことです。およそ5~10年毎に改訂されていて、現在は2017年の改訂第4版が使用されています。

動揺性の認知機能

「動揺性の認知機能」というのは、時間や日によって、良い時と悪い時の差が激しいという特徴です。

具体的な幻視

「具体的な幻視」とは、DLBでは、幻覚が認められることが多いのですが、なかでも幻視の頻度が圧倒的に高いのです。その次は、幻聴と幻触(体感幻覚)です。稀ではありますが、幻嗅や幻味もあります。

つまり、人間の五感覚(視覚・聴覚・触覚・嗅覚・味覚)すべての幻覚が出現する可能性があります。ちなみに、DLBで生じる幻触(体感幻覚)についての包括的な論文を、世界で初めて報告・発表したのは筆者です。

また、五感覚すべての幻覚が出現した世界初の症例報告をしたのも筆者です。筆者は、DLBの幻覚の研究に興味があるので、話し出すと止まらなくなってしまうので、残念ですがここで止めて、次の特徴に移ります。

「具体的な幻視」については、後のスライドでも詳しく説明しますね。

特発性パーキンソニズム

「特発性パーキンソニズム」、これはパーキンソン病(PD)の症状のことですが、DLBとPDは同じ病気なのに、DLBのパーキンソニズムとPDのパーキンソニズムには、少し現れ方に違いがあります。

おそらく、αシヌクレイン(レビー小体を構成する主要なたんぱく質です)の重合や凝集の時期や部位で、違いがあるからでしょう。

レム睡眠行動障害

「レム睡眠行動障害」とは、睡眠中の夢に合わせて、あたかも起きているように喋る(つまりは寝言ですが、その激しさや頻度が普通の寝言とは異なります)・手足を動かすなどの言動のことです。

例えば、喧嘩をしている夢を見ている場合、「コノヤロー」「なにをするんだ!」「助けてくれー」などと大声で叫んだり、布団の中でパンチやキックをします。きっと、夢の中で戦っているのですね。

このため、隣で寝ている人が殴られたり、首を絞められたりなど、巻き込まれ事故に遭うこともありますし、タンスを蹴って自分の足を骨折したりすることもあります。

また、突然に立ち上がり、走り出して、部屋の壁にぶつかって怪我をしたケースもあります。会議をしている夢の場合には、しばらくの間、(外見上では)一人で会話(の寝言)をしていることもあります。

たぶん、夢の中でお相手と議論でもしていたのでしょう。

試しに、体を揺らして起こしてみると、「ああ、喧嘩をしている夢を見ていた」「ライオンと戦っていた」などと、夢の内容を覚えていて、教えてくれることも多いです。

レム睡眠行動障害と似た症状に、「夢うつつ現象」があります。これは目が覚めた後でも、現実と夢との区別がつかずに、現実の世界で、起きるまで見ていた夢の続きの言動をしてしまう現象です。

例えば、ある患者が、夜中に突然に妻の寝室に入ってきて、「おい、早くしないと、孫の誕生日会に送れるぞ、急げよ!」と言ったケースでは、この患者は、そういう夢を見ていたそうで、「夢と現実の区別がつかない状態だった」ことを、よく覚えていて、後になって教えてくれました。

この現象は、レム睡眠行動障害と混同されることが多いと思います。

ちなみに、この行動異常を「夢うつつ現象」と名付けて、世界で初めて報告したのは筆者で、2022年に論文化されました。

連載第5回はここまでとします。また、来週、お会いしましょう。次回は10枚目解説のとなります。

レビー小体型認知症スマイルニュース

レビー小体型認知症スマイルニュース