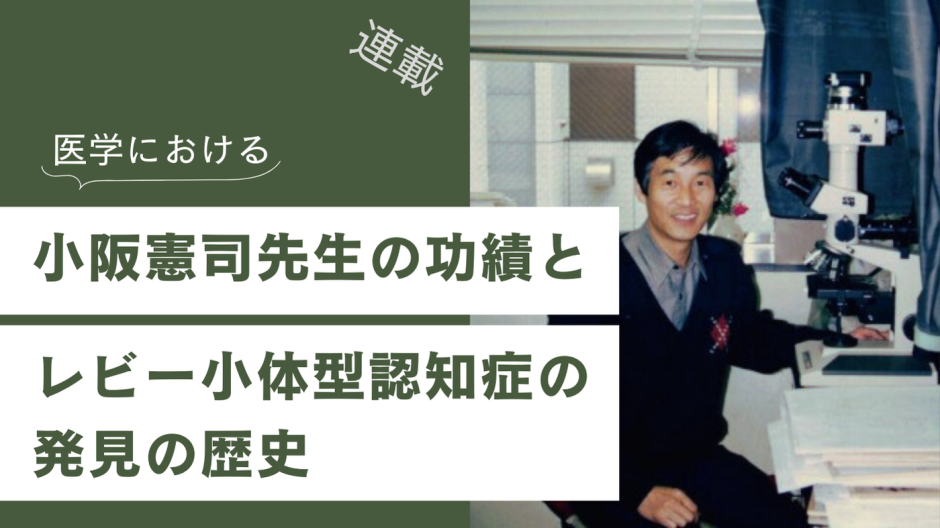

レビー小体型認知症(DLB)を発見したのは、小阪憲司先生(2023年3月16日ご逝去)です。この連載コラムでは、小阪憲司先生の業績を中心に、DLB診療の進歩について、医療・医学に詳しくない方でも理解しやすいように努めて記述していきたいと思います。

(文責:鵜飼克行、総合上飯田第一病院・老年精神科・部長)

連載:第1回

はじめに(前編)

「レビー小体型認知症(Dementia with Lewy bodies: DLB)」、あるいは「レビー小体病(Lewy body disease: LBD)」と呼ばれている病気は、我が国の精神神経科医である小阪憲司先生(横浜市立大学名誉教授)によって提言・確立されました。

その一方で、現在に至るまでに、小阪先生以外の多くの医師・研究者らの奮闘の連続が存在しており,それらの果実が現在の「DLB/LBD概念」とも言えます。

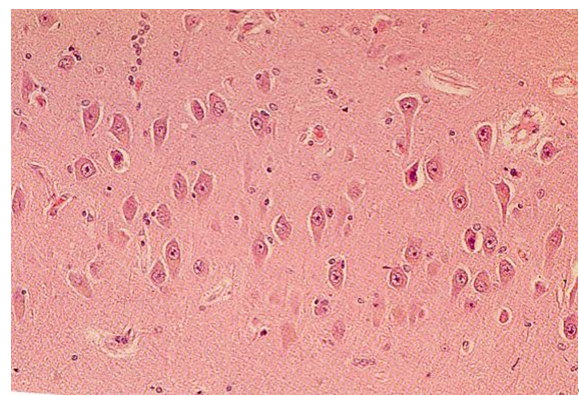

この奮闘の歴史は古く、例えば、レビー小体(アルファ・シヌクレインというたんぱく質の凝集体)が黒質(脳幹という脳の部位にある神経細胞の集合する場所:神経細胞の集合する場所のことを神経核と言います)に蓄積して、寡動(動きが遅くなったり小さくなったりする症状)・筋固縮(筋肉の動きが固くなり適切に動かすことが難しくなる症状)・振戦(自分の意思に関係なく手指などが細かく震える症状)などの症状を惹起する「パーキンソン病(Parkinson disease: PD)」の初の症例報告は、今から200年以上前の1817年です。

また、後に「レビー小体」と呼ばれるようになった神経細胞(ニューロンともいう)内の封入体が、医学史上初めてPD患者の脳幹で発見され、それが発表されたのは1912年です。この封入体が「レビー小体」と命名されたのは1919年です。

これらの奮闘から始まり,「DLB/LBD概念」の確立に至る「歴史の流れ」を,小阪憲司先生の論文や著作,関連する他の医師・研究者らの論文を基にして解説していきます.

連載第1回はここまでとします。また、来週、お会いしましょう。(後編に続く)

レビー小体型認知症スマイルニュース

レビー小体型認知症スマイルニュース