レビー小体型認知症(DLB)を発見したのは、小阪憲司先生(2023年3月16日ご逝去)です。この連載コラムでは、小阪憲司先生の業績を中心に、DLB診療の進歩について、医療・医学に詳しくない方でも理解しやすいように努めて記述していきたいと思います。(文責:鵜飼克行、総合上飯田第一病院・老年精神科・部長)

連載:第7回

レビー小体とパーキンソン病の関係(その3)

1915年頃から1920年代にかけて、原因不明の脳炎が世界中で流行しました。この脳炎の最初の論文は、1917年のコンスタンチン・フォン・エコノモによる「Die Encephalitis lethargica:〔嗜眠性脳炎〕の意味です」で、このため「エコノモ脳炎」とも呼ばれました。

このエコノモ脳炎の後遺症として、パーキンソニズム(パーキンソン病〔PD〕と類似する症状群のことです)が生じました。このパーキンソニズムは、脳炎の後遺症によるパーキンソニズムであり、PDのパーキンソニズムと似てはいますが、別の病態(病理学的な状態や機序)です。

1953年に、PD患者では、黒質にレビー小体が必発し、パーキンソニズムと大きな関連があることが分かりました。

1960年には、PD(「idiopathic paralysis agitans:特発性振戦麻痺」とも記載)患者には,脳幹の諸核と自律神経系にもレビー小体が多く分布することが明らかになりました。この「idiopathic paralysis agitans(=PD)」の「idiopathic(特発性)」とは,「エコノモ脳炎後のパーキンソニズムではない」の意味です。

エコノモ脳炎(および後遺症)の原因は、現在でも不明ですが、おそらく何らかのウイルス性感染症(からの自己免疫性疾患)だったと推測されています。

エコノモ脳炎の病変は、中脳だけでなく大脳基底核・視床下部にまで広く及んだため,パーキンソニズムや睡眠調節障害を惹起したと思われます。しかし、PDのように、レビー小体は認められませんでした。

小阪先生は実際の臨床で,エコノモ脳炎後パーキンソニズムの患者を診たことがあったそうです。1980年頃までは,我が国にも存命の患者さんがみえたようですね。

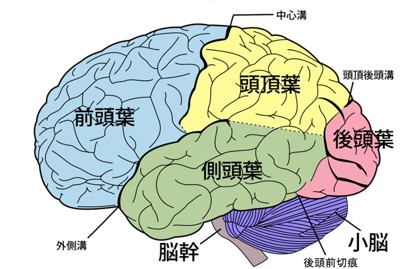

脳幹が大脳に突き刺さっている(連絡している)感じのイメージでOKです。

脳幹は、上方から、間脳・中脳・橋・延髄に分類されており、延髄の下方に脊髄が続いて伸びています(この絵図では切れています)。

小脳は、脳幹の側面後方に引っ付いている(連絡している)イメージでOKでしょう。

大脳と小脳は、直接には引っ付いていません(接していますが)。

黒質は、脳幹の中脳のなかにある神経核(神経細胞が密集している部位)の一つです。

大脳・小脳・脳幹・脊髄を、まとめて「中枢神経(系)」と呼んでいます。

連載第7回はここまでとします。第8回で、またお会いしましょう。

[1]側面から見たヒトの脳の構造(『グレイの解剖学』から引用)Commons:ライセンシングに準拠して掲載しています。Wikipedia[Brain diagram ja.svg]

レビー小体型認知症スマイルニュース

レビー小体型認知症スマイルニュース