レビー小体型認知症(DLB)を発見したのは、小阪憲司先生(2023年3月16日ご逝去)です。この連載コラムでは、小阪憲司先生の業績を中心に、DLB診療の進歩について、医療・医学に詳しくない方でも理解しやすいように努めて記述していきたいと思います。(文責:鵜飼克行、総合上飯田第一病院・老年精神科・部長)

連載:第8回

レビー小体とパーキンソン病の関係(その4)

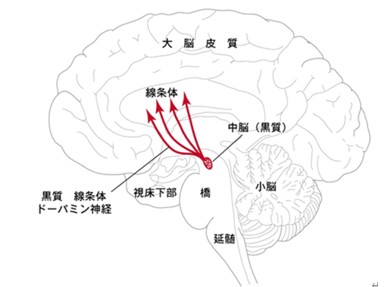

1960年頃、神経薬理学の分野では、ドーパミンは単なるノルアドレナリンやアドレナリンの前駆物質ではなく神経伝達物質の一つであること、尾状核・被殻(両方合わせて「線条体」と呼びます。大脳基底核を構成する主要な神経核です)でのドーパミン濃度が高いこと、パーキンソン病(PD)患者では線条体(尾状核・被殻)でのドーパミン濃度が著しく低下していること、などの発見が相次ぎました。

中脳にある黒質の神経細胞は、ドーパミンを神経伝達物質として、線条体(尾状核や被殻)の神経細胞に連絡しています。

PDでは黒質の神経細胞が死滅・減少するため、黒質と連絡する尾状核や被殻でのドーパミンの濃度も減少します。

これにより、

パーキンソニズム

(パーキンソン症状)が引き起こされると言われています。

【小ネタ】生体内では、L-ドパ(「レボドパ」とも言います)>>>ドーパミン>>>ノルアドレナリン>>>アドレナリンの順で合成されます。

【小ネタ】米国や日本の医療現場では、現在でもアドレナリンを「エピネフリン」と呼ぶことも多いのですが、欧州や日本での正式名称は「アドレナリン」です(生物学の分野でも、アドレナリンの呼称が一般的だそうです)。

【小ネタ】1900年に、高峰譲吉・上中啓三の二人が、アドレナリンの発見・抽出・結晶化に成功しました。これは、人類史上初のホルモンの抽出・結晶化でした。

これらの発見により、PD患者の脳幹のレビー小体の詳しい分布、中脳黒質と大脳基底核との関連などが明らかとなり、レボドパの臨床応用も始まりました。その有効性は驚愕に値するものでした。パーキンソンによる最初のPD症例の報告から1世紀半後のことでした。

載第8回はここまでとします。第9回で、またお会いしましょう。

[1]科学技術振興機構報 第434号. “人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策について(答申)”. 科学技術振興機構. 2007‑10‑22. https://www.jst.go.jp/pr/info/info434/index.html, (accessed 2025‑06‑14).

レビー小体型認知症スマイルニュース

レビー小体型認知症スマイルニュース