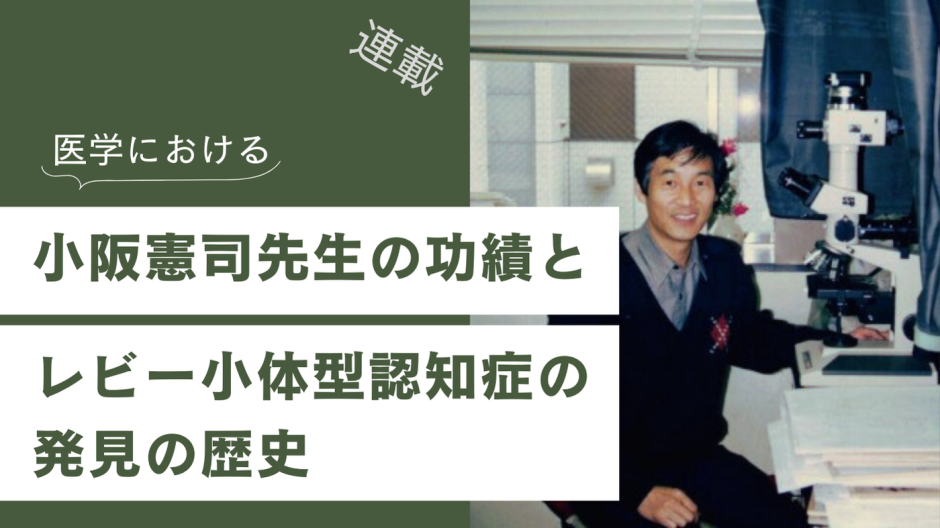

レビー小体型認知症(DLB)を発見したのは、小阪憲司先生(2023年3月16日ご逝去)です。この連載コラムでは、小阪憲司先生の業績を中心に、DLB診療の進歩について、医療・医学に詳しくない方でも理解しやすいように努めて記述していきたいと思います。(文責:鵜飼克行、総合上飯田第一病院・老年精神科・部長)

連載:第6回

レビー小体とパーキンソン病の関係(その2)

有名なアロイス・アルツハイマーが、「アルツハイマー病」の最初の症例を発表したのは1906年です。

そのアルツハイマーの師であるエミール・クレペリンが、「Alzheimersche Krankheit:ドイツ語で〔アルツハイマー病〕の意味」と命名したのは1910年で、この頃のレビーとアルツハイマーはクレペリン門下での同僚でした。

有名な「内田クレペリン検査」の、あのクレペリンです。

写真は筆者が所有している書籍から紹介。

「ピック小体:ピック嗜銀球とも呼ばれます」を発見したのもアルツハイマーで、1911年のことです。

満州医科大学の教授であった大成 潔が「Picksche Krankheit:ドイツ語で〔ピック病〕の意味」の概念を提出したのは1923年です。

筆者所有の論文の1ページ目を紹介

大成潔は、東京帝国大学を卒業後、しばらくして、満州医科大学の教授に就任しました(満州とは、現在の中華人民共和国の東北部に位置する地域のことで、日露戦争での大日本帝国の勝利の後に、大日本帝国の強い影響下に入りました。その後、満州国として独立が宣言されましたが、大東亜戦争の終結により、滅亡しました)。大成は教授のままドイツに留学して、この論文を執筆・発表しました。帰国後も、満州医科大学の教授を務めています。

パーキンソン病(PD)患者にレビー小体が発見されて、その約35年後の1953年,PD患者には黒質でのレビー小体の発現が必発であり、パーキンソニズムと大きな関連があることも分かりました。

また,1960年に, PD(「idiopathic paralysis agitans:特発性振戦麻痺」とも記載されています)患者には,脳幹諸核と自律神経系にレビー小体が多く分布することが明らかになりました。

連載第6回はここまでとします。第7回で、またお会いしましょう。

[1] Emil Kraepelin: PSYCHIATRIE- Ein Lehrbuch fur Studirende und Aerzte-. Sechste auflage, 1899.

[2] 松下正明:大成潔.精神医学を築いた人びと下巻、松下正明編、ワールドプランニング、東京、1991.

[3] Onari K, Spatz H: Anatomische Beitrage zur Lehre von Pickschen umschriebenen Groβhirnrinden Atrophie(Picksche Krankheit). Z Ges Neurol Psychiatr 1926; 101:470―511

レビー小体型認知症スマイルニュース

レビー小体型認知症スマイルニュース